硅基二维材料芯片制备平台报告

1. 研究内容

(1)探究黑磷光致发光机理

探索黑磷光致发光下不同准粒子与载流子浓度的内在物理联系,建立完整的理论模型,揭示黑磷发光机理,优化设计可提升量子产率的黒磷异质结结构;借鉴国内外对过渡金属硫化物(TMDC)研究的结果,理论研究黒磷缺陷与量子产率的关系,探索抑制因缺陷导致量子产率下降的方法;深入探索黑磷二维材料中光子、激子、带电激子和双激子的重组及其与载流子浓度间的联系,以及黑磷载流子浓度对光子、激子、带电激子和双激子重组的影响机制,建立相关理论模型,为提升黑磷发光效率提供理论依据。

(2)提高黑磷中红外光源效率

提出p型二硒化钨(p-WSe2)/黑磷(BP)/n型二硒化钨(n-WSe2)形成的异质结构,深入研究与对比该结构与申请人先前研究的黑磷与二硫化钼(MoS2)形成的异质结构的性能,给出p型WSe2和p型黑磷间势垒,以及有效防止电子穿越的理论解释,提高电光转化效率。

提出硅衬底与二氧化硅绝缘层间内置金反射镜谐振腔结构,分析与比较BP/MoS2、p-WSe2/BP/n-WSe2两种结构在金反射镜谐振腔作用下的外量子效率。仿真分析金与二氧化硅绝缘层厚度与耦合效率、外量子效率的关系,获取这些参量优化结果。

提出基于绝缘硅(SOI)光子晶体波导(PhC)波导黑磷中红外光源方案,分析Si-PhC波导与耦合效率、外量子效率的关系,确定Si-PhC波导的结构参数;分析与比较在Si-PhC波导上BP/MoS2、p-WSe2/BP/n-WSe2两种异质结外量子效率。权衡该方案耦合光功率与光源增益的关系,获得提升光源效率的最佳途径。

(3)制备工艺优化

针对黑磷中红外光源发光效率受其制备工艺影响的问题,深入研究器件制备工艺过程,分别探究降低黑磷与TMDC、黑磷与金属电极以及TMDC与金属电极间接触电阻的方法与途径。找到防止黑磷与水氧接触氧化导致性能衰退的方法,提高黑磷稳定性。通过对系列工艺参数的优化,摸索出提高黑磷发光效率和稳定性的制备工艺,优化中红外黑磷光源制备工艺平台。

2. 研究方案

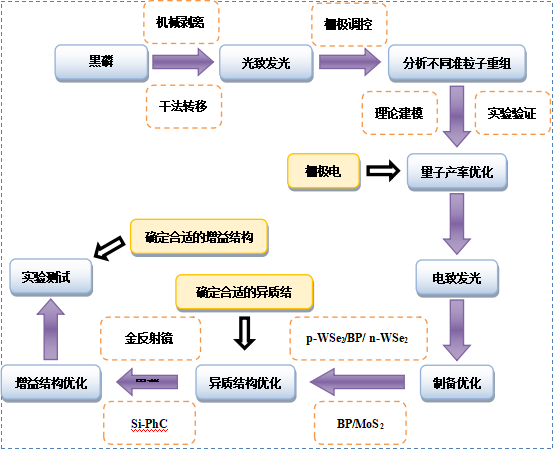

图1 总体方案

本项目总体方案如图1所示。首先,采用机械剥离和干法转移法,将黑磷直接转移至硅衬底上,通过栅极调控研究光子、激子、带电激子和双激子重组与载流子浓度的内在物理联系,建立理论模型并通过实验验证。实验研究栅极电压与量子产率的关系。接着,理论与实验研究BP/MoS2、p-WSe2/BP/n-WSe2两种异质结电致发光特性,确定并优化异质结构。在此基础上,仿真分析并优化设计金反射镜谐振腔和光子晶体波导两种增益结构,制备两种黒磷中红外光源芯片样片,在探针台上测试样片性能,确定合适的栅极电压,达到提高光源发光效率的目的。以下分别详细介绍研究方法、技术路线、实验手段、关键技术。

本项目优化黑磷中红外光源制备工艺。制备黑磷霍尔(hall bar)结构,通过一系列的表征测试,测量并计算黑磷迁移率,测量并计算黑磷与金属电极接触电阻,反复尝试并优化工艺参数,在保证黑磷较高迁移率的情况下降低黑磷与金属电极的接触电阻;选择合适的包覆层,包括但不限于hBN、PMMA、CYTOP、Al2O3及HfO2等,横向比较钝化黑磷效果,分析黑磷稳定性并选取最合适的包覆层提高黑磷稳定性。

制备工艺优化和稳定性提高的研究将从黑磷剥离、黑磷转移、金属蒸镀和包覆层蒸镀/沉积等角度探索。黑磷异质结可在手套箱中采用机械剥离进行剥离,之后通过干法转移转移至硅基底上。拟采用拉曼和原子粒显微镜(AFM)表征黑磷的厚度及黑磷的偏振轴。随即用光刻胶进行覆盖,拟通过电子束或光曝光。曝光后进行显影和定影,并用电子束蒸镀或磁控溅射进行金属沉积。去胶后,拟采用hall bar电极结构来实验黑磷的掺杂和接触电阻,并重复以上步骤对制备工艺进行优化。同时尝试不同的包覆层钝化黑磷,包括但不限于hBN、PMMA、CYTOP、Al2O3及HfO2等,并通过稳定性实验测试寻找最优的方案。具体的优化路线如图9所示:

图9 制备工艺优化与稳定性提高的技术路线

3. 关键技术

(1)具有高性能高稳定性的黑磷中红外光源的设计与制备技术

从异质结结构设计、谐振腔设计、光子晶体波导设计等方面改善黑磷中红外光源效率。在兼顾基本性能的前提下,优化黑磷光源制备工艺(包括转移和蒸镀等技术),掌握具有高效率高稳定性的硅基黑磷中红外光源器件是本项目的关键技术。

(2)具有黑磷中红外光源的高精度测试与分析技术

如何精确分析出不同载流子浓度下多粒子库仑作用导致的多种重组途径所产生的不同准粒子是提高量子产率的关键。如何精确分析出由于谐振腔或光子晶体波导而导致的增益和耦合是分析评价两种结构的关键。如何在黑磷中红外光源中实现效率的增益,需要从光模场分布、金属结构设计等方面综合考虑。高精度的测试与分析技术是本项目的关键。

本平台仪器制备条件见如下表1:

设备名称 | 型号 | 生产厂商 | |

手套箱 | Minilab | 伊特克斯 | |

二维材料转移平台 | E1-G | 迈塔光电 | |

搅拌器 | C-MAG HS4 | 德国艾卡 | |

匀胶机 | KW-4A | 微电子研究所 | |

磁控溅射系统 | Sputter-24 | ||

探针台系统 | TS200 | 旺矽科技 | |

原子层沉积设备 | R-200 | PICOSUN | |

拉曼 | IHR 550 | Horiba | |

原子力显微镜 | Cypher ES AFM | 牛津仪器 | |

实验室测试条件见如下表2:

设备名称 | 型号 | 生产厂商 | ||

可调谐激光源 | 81606A | 美国是德科技 | ||

矢量信号发生器 | E4438C | 美国是德科技 | ||

光波元器件分析仪 | N4373C | 美国是德科技 | ||

光波测量系统 | 8164B | 美国是德科技 | ||

频谱仪用混频放大器 | 7744A | 美国是德科技 | ||

矢量网络分析仪 | E5071C | 美国是德科技 | ||

形状测量激光显微镜 | VK-X200 | 基恩士 | ||

探针台系统 | TS200 | 旺矽科技 | ||

高功率光功率计 | 0.19-11.0um,300W | 美国相干公司 | ||

熔接机 | FSM-60R | 日本藤仓 | ||

光纤光谱仪 | AQ6370D,600-1700nm | 日本横河 | ||

傅里叶变换频谱仪 | VERTEX V70 | 布鲁克仪器公司 | ||